おしゃれなたばこケースを作ろう

簡単なタバコケースの型紙と作り方を解説していきます。

よくありそうなタバコケースのデザインだと思います。

こちらのタバコケースはタバコと100円ライターが横に入るように横幅は少し余裕を持たせています。

かぶせ用の帯がありますが、無くても良いと思いますので、アレンジするのも良いと思います。

タバコに限らず、65mm×68mm×22mmを想定して作りましたので、小型のカメラも入るかもしれません。

タバコケースの作り方

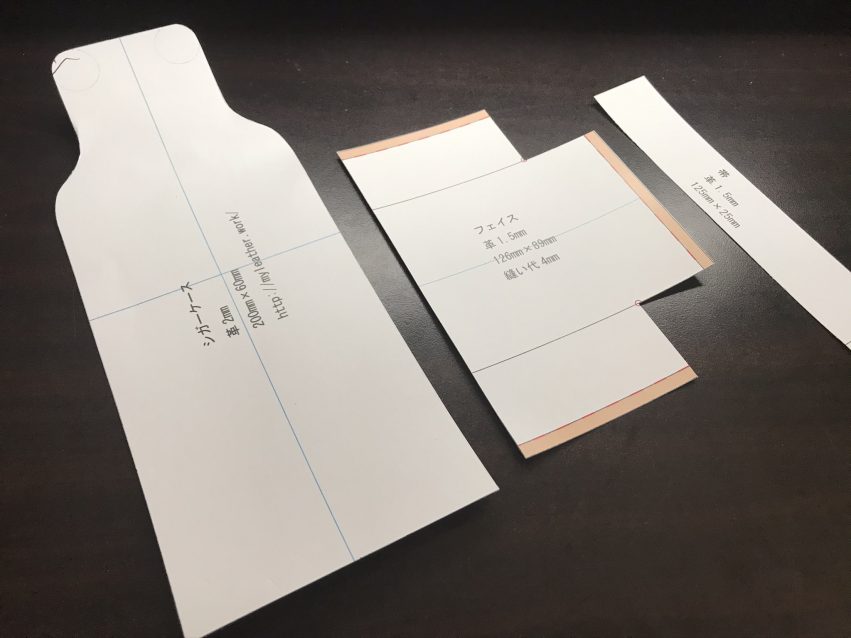

タバコケースの型紙を用意

まずは無料の型紙データをダウンロードして印刷をしてください。

印刷後はサイズを確認してから切り出します。

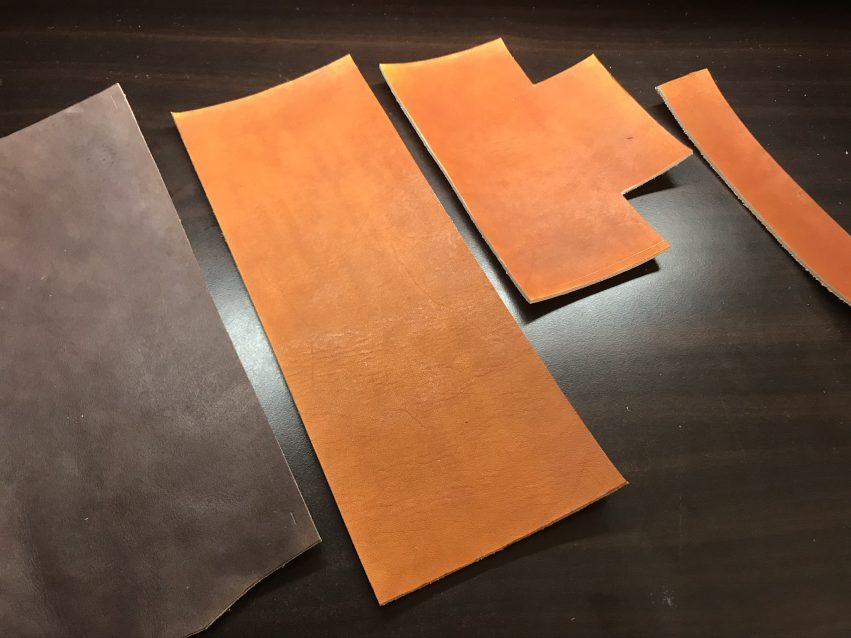

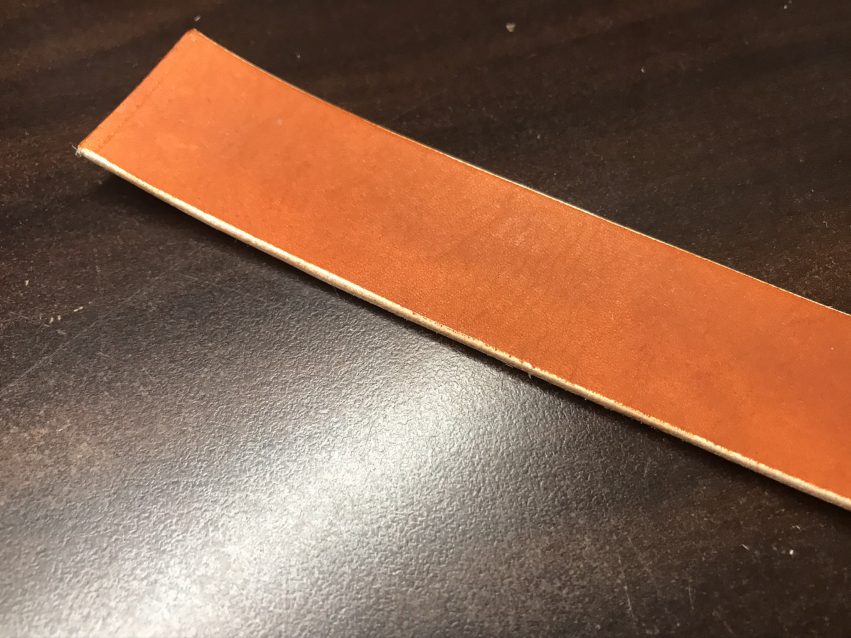

革の荒裁ち

画像撮り忘れました。

型紙のサイズより5mm程度大きくていいので、ざっくりと切り出します。

使用する革は2mm厚となります。

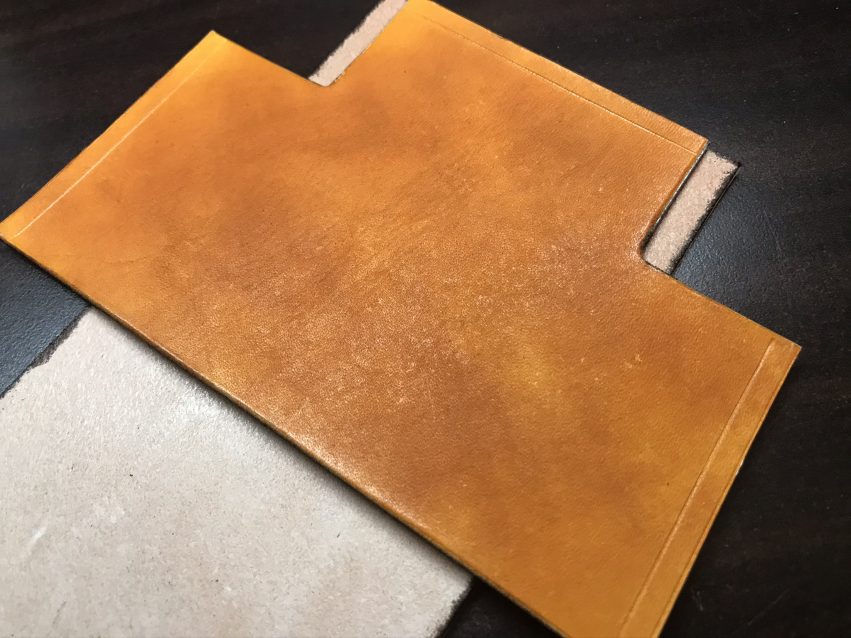

好みの色に革を染色する

今回は目の細かいスポンジで革用の染料を使って金茶に染めてみました。

発泡ウレタンの細目でフィルターに使用できるものです。

左の焦げ茶は革を貼り合わせようかと思い染めましたが、今回使用しないことにしましたので無視してください。

型紙の形に沿って本裁ち

1mm程度大き目ですが本裁ちしました。

手縫後にコバをまとめて揃えようかと思い、今回は少し大きめに切ってあります。

結果として2mm程度大きいほうが切りそろえやすいと思います。

もちろん型紙通り切って使用するのも有りです。

フェイスの角は1mm程度でもいいので小さい穴あけポンチで穴を開け、穴の端を目指して切る方法もあります。

革包丁で切る時は押切りで角を切ります。

完成時の見栄えに影響する部分なので、柔らかい印象にしたいときは穴あけポンチがおすすめです。

手縫い後にできない部分を先にコバ磨きする

手縫後にコバ磨き出来ない部分を先に磨いておきます。

まずはコバを丸めるためヘリ落としをします。

その後は染料を使って焦げ茶でコバを染めます。

コバ磨きが終了しました。

タバコが入る部分の床磨き

トコ磨きはガラス板を使って磨くのが多いです。

ですが、今回は床磨き用の四角いウッドスリッカーがあるのでウッドスリッカーで磨きました。

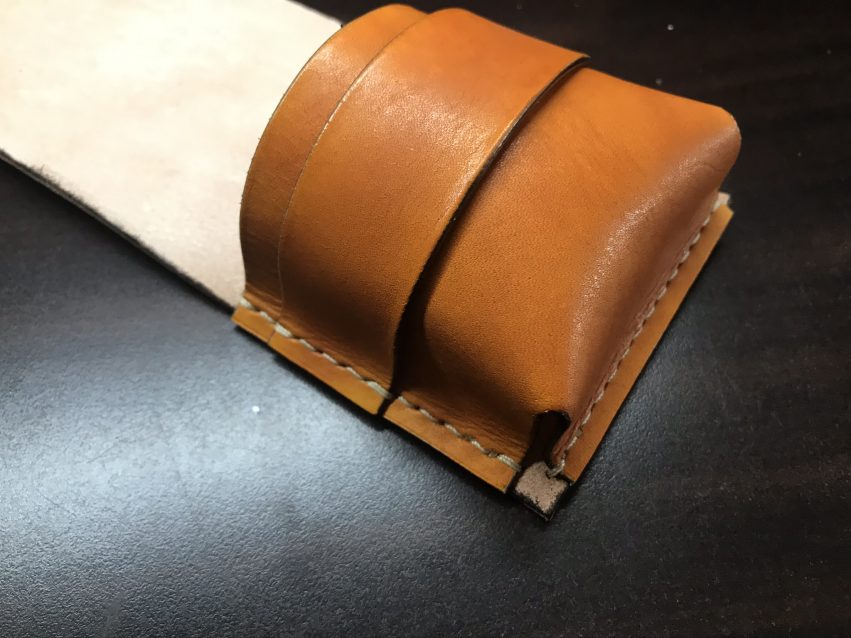

タバコが入る部分を手縫

手縫いする前に手縫いする部分にステッチンググルーバーでガイドラインをつけておきます。

立体的になるので溝はこの段階で付けておくと楽です。

凸の上の部分から手縫いをします。

側面を縫う時は帯の付け忘れに注意しましょう。

帯はあらかじめ菱目打ちで穴を開けてから手縫いすると、返し縫の時に見た目が良いです。

糸はいつものようにビニモ MBTで色はベージュを使用しています。

タバコケースの外周部分をコバ磨き

重ねた余分な革を切ってコバを揃えてコバ磨きをします。

仕上げにニートフットオイルを入れる

布の端切れにニートフットオイルを染み込ませるように全体的に塗ります。

オイルを革に染み込ませると革が柔らかくなるので、蓋部分の曲がる箇所には少し多めにオイルを添加します。

染色後に色移りをしないように色止めをする

革を染めたので色止めをします。

今回はレザーコートの艶ありを使用しました。

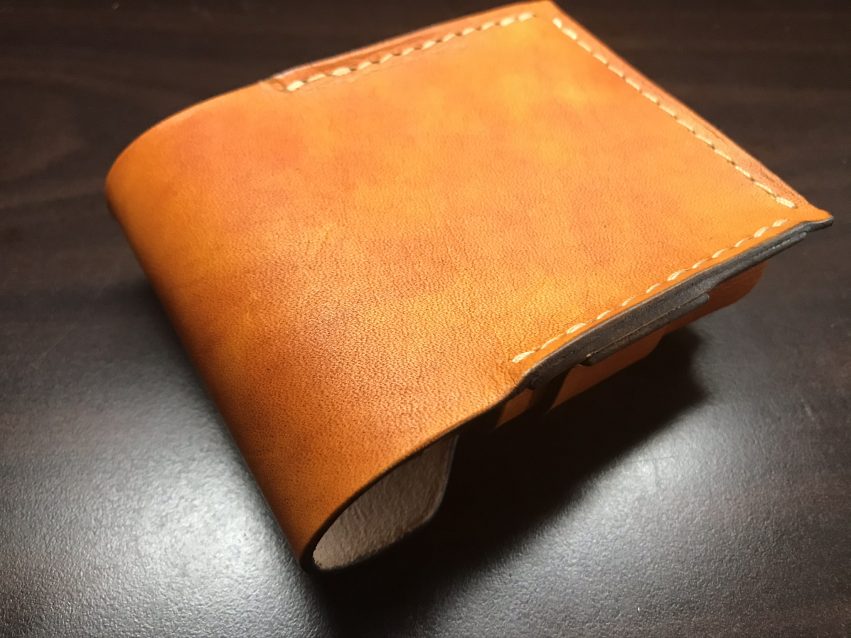

かぶせタイプのタバコケースが完成

タバコケースが完成しました。

背面にベルトを通せるように革を付けてカシメるというのも良いと思います。

また、カブセに穴を開けて革紐を通し、腰からぶら下げるのも面白いと思います。

帯の位置、幅を調整し、横の手縫い部分の位置、かぶせになる革の全長を長くするなど、調整するのも良いと思います。