革製のキーケースを作ろう

今回はキーケースの製作です。

革を2枚貼り合わせることで革の床が目につかないキーケースとなります。

革同士を貼り合わせるときに注意点があります。

一読して作業の流れを理解してから作業すると失敗しないと思いますので一度全て目を通しておいてください。

基準としている革がありますのでご注意ください。

他に必要な部品として、キーホルダー用の金具、ジャンパーホックがあります。

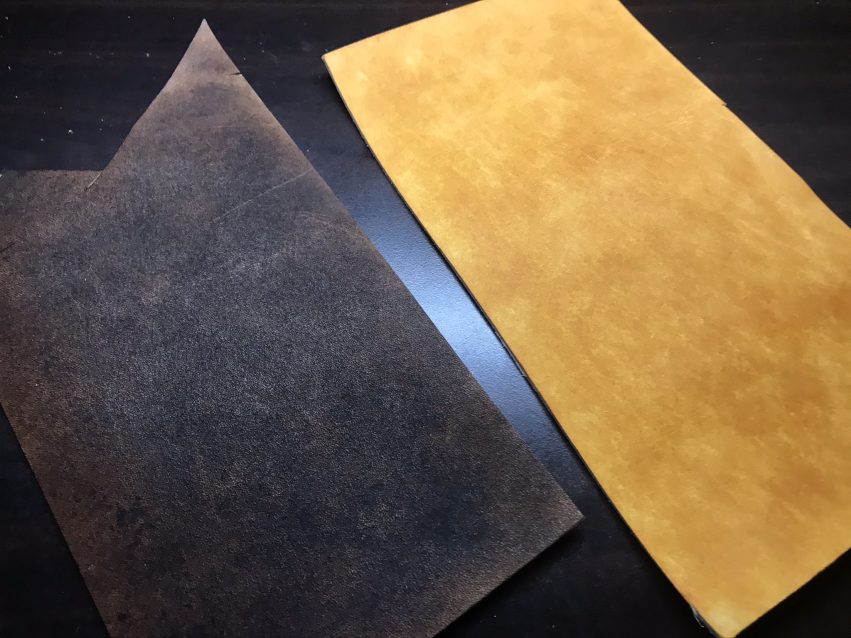

革は表が2mm、裏が1.2mmを使用しています。

1.2mmが無ければ1.0mmでも構いません。

キーケースの作り方

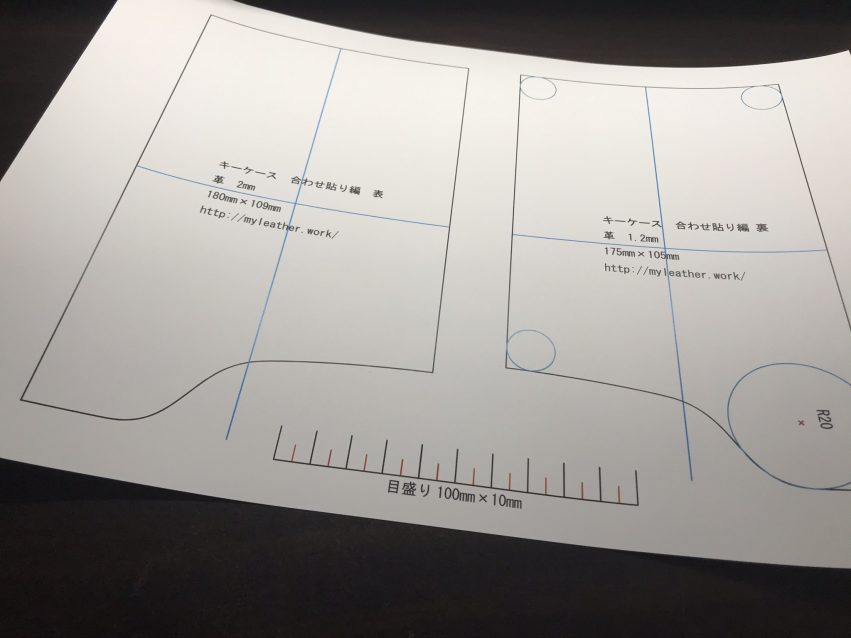

キーケース用の型紙を準備

無料の型紙データをダウンロードして印刷しておいてください。

キーケースに使用する革は表と裏があります。

どちらを基準にするかによってきますが、今回の製作は裏を基準にしています。

一応表の型紙もありますが、裏、表の革の厚みによってもサイズが変わってきますので参考になりません。

革の荒裁ち

画像取り忘れました。

裏を基準にしていますので、表になる革は余裕を持ったサイズに切っておいてください。

後ほど説明しますが、使用する革の厚みによっても表のサイズが変わるためです。

革を好みの色に染色する

今回も革用の染料を使って布タンポで軽くグラデーションに染めました。

使用した色は裏が焦げ茶、表が金茶となります。

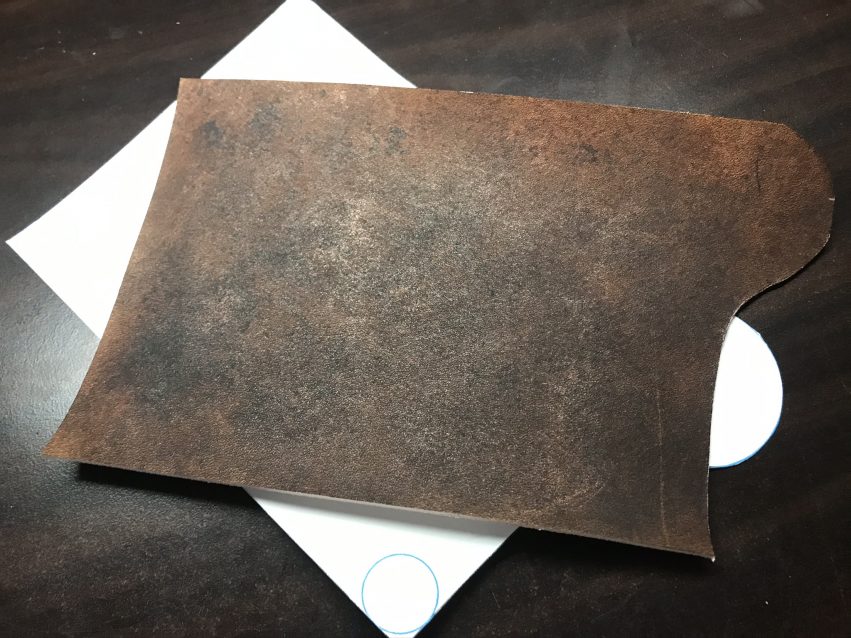

貼り合わせる内側の革を本裁ち

しっかりと革を乾燥させてから基準となる裏を本裁ちします。

3か所の角はこの段階では丸く切り出しません。

表の革を貼り合わせてから外カーブに切りますので、まずはこのままです。

内外の革を仮合わせする

革を2枚貼り合わせると表と裏の革の厚みがあるためサイズ(幅)が変わります。

表になる革は大きめに切らないと革が足りなくなることもあるのでご注意ください。

2枚の革の端を合わせた状態で完成をイメージしながら3つ折りにしますと表の革のだいたいの長さが分かると思います。

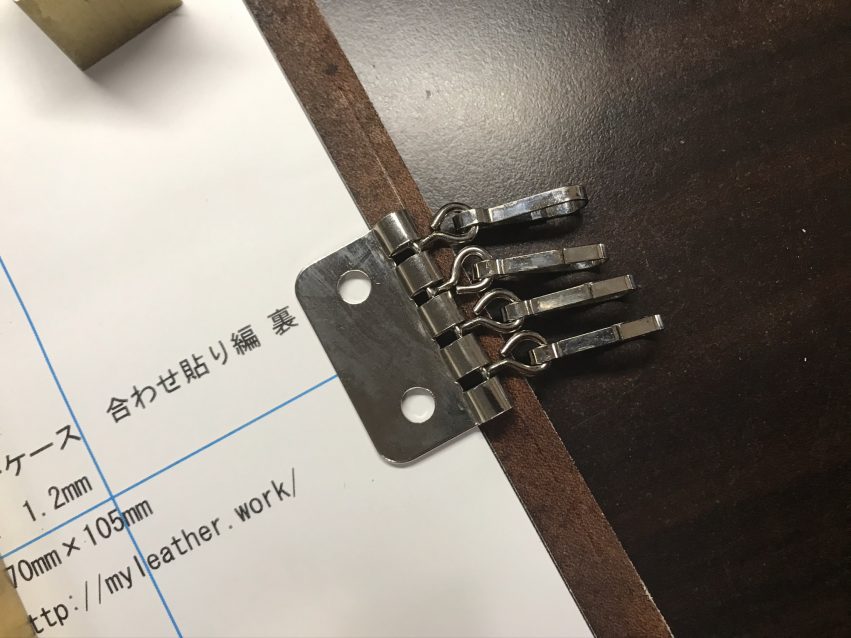

キーホルダーの部品を取り付ける

手縫後に金具を取り付ける設計ではないので、先に金具を取り付けます。

まずはステッチンググルーバーで手縫い用に穴を開けるガイドラインを付けます。

金具を取り付ける位置によっては手縫いできなくなるので、針を通すガイドラインを先に確認する意味もあります。

また、この段階では全周に付ける必要は無く、キーホルダーの金具を取り付ける部分だけでいいのでガイドラインを付けます。

上の金具は、革の端に取り付けた場合のイメージですが、この位置だと手縫い用の針を通していくことができません。

下の金具の位置なら針を通すことができますので、この位置で金具を固定します。

型紙の中心線が金具の中央になるように位置を確認し、金具をカシメて固定します。

この段階で裏の革に曲げ癖をつけておきます。

革を曲げる位置を決めて、何度か曲げることで曲げ癖がつきます。

イロイロイメージをしながら仮合わせを何度かしていると自然に癖が付くかなと思います。

接着剤の塗布

表と裏の床面全体に接着剤を塗ります。

接着剤の塗り方によって見栄えが変わってきます。

今回は「曲げ貼り」という方法で貼り合わせます。

「浮かせ貼り」をしたい場合は、革の曲がる部分には接着剤を塗らないようにします。

今回使用した接着剤はスリーダインです。

何度か貼ったり剥がしたりするかと思い、接着力が弱いゴムのりにしようかとも思いました。

ですが、スリーダインの接着剤でも圧着する前なら仮止めもできるのでスリーダインを選択しました。

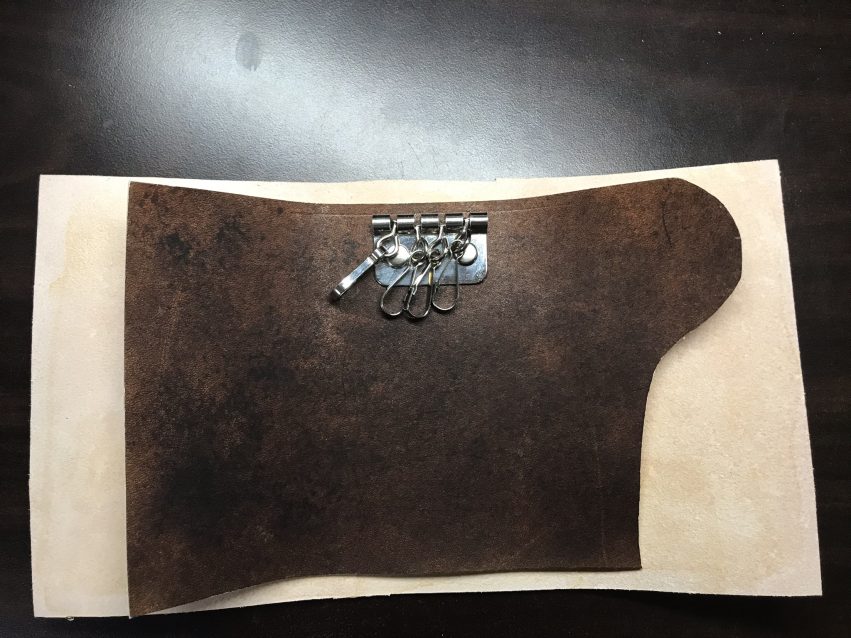

革を貼り合わせる

まずは金具を付けた中央部分を仮止めします。

次に裏になる革を基準にして表の革を合わせるようにして仮止めしていきます。

革の硬さにもよってきますが、今回使用した革の場合、貼り合わせるときは裏の革を60°位の角度にして表の革を貼っていくと90°位になりました。

つまり、30°程度革が戻ったということです。

表の革の厚みは2mmなので、戻る力が裏より少し強かったということなのかな?

両サイド仮止めすると綺麗なU字になる様に貼り合わせました。

貼り合わせる位置が確定したら圧着していきます。

ローラータイプの圧着する道具があると便利です。

作業は思ったより簡単でしたのでスリーダインで問題ありませんでした。

表の革を本裁ち

貼り合わせた革を広げ、裏の革に合わせて表の革を本裁ちします。

ややこしい言い回しになりますが、簡単に言うと余分な部分を切るだけです。

この段階で3か所の角を外カーブに切ります。

本裁ち後はこんな感じになります。

多少凸凹していますが、コバ磨きの時に均してしまいますのでこの程度でも問題ありません。

ジャンパーホックの取り付け

ボタンはスナップボタンとジャンパーホックの2種類あります。

スナップボタンは薄い革用、ジャンパーホックは厚い革用と思えばよいと思います。

またはしっかり止まるのがジャンパーホックです。

手持ちのジャンパーホックでは長さが足りていませんでした。

これしか持っていないのでどうしようかと考えた結果、裏の革1.2mm厚の分は大きく穴を開けることにしました。

力技なので参考にしない方が良いかな~と思いますので割愛します。

ちょっと失敗しましたが、とりあえばホックが付いたのでこんな感じになりました。

ジャンパーホックはコンチョにしても良いと思います。

手縫い用に穴を開ける

ジャンパーホック の中心位置がズレて床が少し見えてしまいましたが、次からは失敗しないようにしたいところです。

今回も5mmピッチの菱目打ちを使用して穴を開けていきます。

曲線部分は2本菱目で穴を開けていきます。

手縫をする

今回もビニモ MBTで色はベージュを使用しています。

効果があるかは判りませんが、気にした点が1つあります。

革を曲げている部分はジャンパーホックを止めると糸が引っ張られるはずです。

そのため、革を曲げる部分は引き締めすぎないようにし、糸も捩じりを少し強めに調整しながら手縫いをしていきました。

捩じりが強めだと糸の強度も増すかな~と期待しています。

緩めに引き締めたのは使用時は糸が強く引っ張られている状態になるので、糸の寿命が短くなるのを多少緩和することを期待しています。

つまり、糸がすぐに切れないように考えた結果です。

意味が無いかもしれませんが、いろいろ想像しながら作っていくのが楽しいものです。

外周部分をコバ磨き

キーケースのコバ磨きをしました。

コバの色はいつもの濃いめの焦げ茶です。

3回程度ペーパー掛けと染めと磨きを繰り返して綺麗にしていきます。

ニートフットオイルを塗る

ニートフットオイルをいつものように布に含ませて塗っていきます。

色止め後にニートフットオイルを入れるとあまり革が吸い込まないようなので色止め前にオイルを塗っていきます。

オイルを含ませた部分は柔らかくなるので、革の曲がる部分には多めにニートフットオイルを入れていきます。

色移りをしないように色止めを塗る

最後の仕上げにレザーコートを塗っていきます。

革を染めていない場合はこの部分は飛ばしてください。

今回はツヤありのタイプをスポンジに含ませて塗っていきました。

艶を強くしたいときは何度か重ね塗りすると強くなっていきますが、塗りすぎないように注意してください。

キーケースの完成

キーケースが良い感じに完成しました。

反省点としてジャンパーホックの部分でミスをしてしまいましたが、他の部分は悪くない出来と思います。

裏地が革になるだけでも見栄えが変わり、なんか高級感が出た気がします。

革を染めないよりは好みの色で染めるのがよろしいかと思います。

今回使用した革は裏も表も硬めのヌメ革タンローを使用しています。

柔らかい革を表に使用するときは、「浮かせ貼り」という技法ができます。

接着剤を全面に塗るのではなく、曲がる部分だけ接着剤を塗らないでおくとキーケースを広げた時の見栄えも変わってきます。

使用する革によって工夫すると面白いと思います。

コメント