はじめに

レザークラフトで革をグラデーションに染色するのは一度はやってみたい事の1つだと思います。

革をグラデーションに染色すると使用感、アンティーク感、立体感、オリジナル感を出しやすいです。

グラデーションの染め方は技術的には簡単な部類に入りますが意外と奥が深いです。

色の組み合わせは無限にありますのでオリジナリティを出しやすく、革染めの楽しい作業の一つです。

このページではグラデーションの基本的な方法を説明していきます。

少し深堀したグラデーション染色のページを用意しましたのであわせて読んでみてください。

グラデーション染色とは

革の銀面を染色する方法の1つで、濃淡を付けることで使用感などを演出できる染色方法です。

染める革はヌメ革を使って染めていきます。

初めて染色する場合は端材で練習するのがいいです。

染めた時の色味やグラデーション具合、染まり具合などを確認してから本番に臨むと失敗は避けられます。

慣れるまでは毎回テストで染めるのがおすすめです。

革をグラデーションに染めるのに使用する道具

染料、水、布の端切れ(タオルなど)、小皿、新聞紙を使用します。

霧吹きがあれば霧吹きで革全体に軽く水分を含ませるとよいです。

霧吹きが無い場合はハケで水分を含ませます。

小皿に染料と水を混ぜて2~5倍程度に薄くして染色していきます。

新聞紙は机が汚れないようにするために敷きます。

タオルや布を使ってテルテル坊主を作りますが、これを布タンポといいます。

作った布タンポに薄めた染料を含ませ、革を叩きながら染めていきます。

また、目の細かいスポンジなどでもできますが綺麗にはできません。

今回は布を使用した方法の説明です。

染め方

まずは霧吹きなどで革に軽く水分を与えます。

革はカラカラに乾燥していますので、そのまま染料で染めようとするとムラになりやすいのです。

そのため、予め水分を与えておきます。

ハケに水を含ませて革に塗ることで水分を含ませることも出来ますが、多く含ませやすいので注意が必要です。

始めは水分を軽く含ませる程度で良いので霧吹きの方が手軽で均一にできますので、霧吹きがおすすめです。

霧吹きは高価なものは必要なく、霧状に水分を抜きつけることができればよいので安価なもので十分です。

用意する色の数や色の組み合わせ

レザークラフトを始めた当初は何色も用意する必要はありません。

濃い色と薄い色の2色でだいたい足ります。

例えば茶色と焦げ茶。もしくは茶色と黒。

色に深みを持たせたいときは色の数を増やすのも良いです。

ベースになる色に黒を少しづつ混ぜていくのも良いです。

私がメインで染めている方法は、茶系の色をベースにして焦げ茶でグラデーションにしています。

グラデーションを始めたころは革の外周部分を黒っぽくする染色をしていました。

最近は革の凹凸を浮きだたせる染め方が多いです。

青や赤のベースに、焦げ茶や黒の組み合わせもいいと思います。

虹のように明るい色を何色も使うのも面白いと思います。

最初は薄い色で全体を染める

全体を黄茶に染め、外周を焦げ茶に染めようと思います。

最初はベースとなる明るい色から染めていきます。

多少ムラになってもグラデーションの味と思えばムラになるのも有りです。

ですが、くっきりと色の違いが出るムラはNGです。

全体を綺麗に染めるには染料を水で薄くすることでムラになりにくくなります。

こちらはトコ面になります。

染料を水で薄めるので水分が多くなります。

染めていくと革がビシャビシャになった場合は一旦乾かしてから再度染めます。

希望の染まり方をするまで何度か繰り返しますが、今回はテストなので2回目で終了します。

濃い色で端を染める

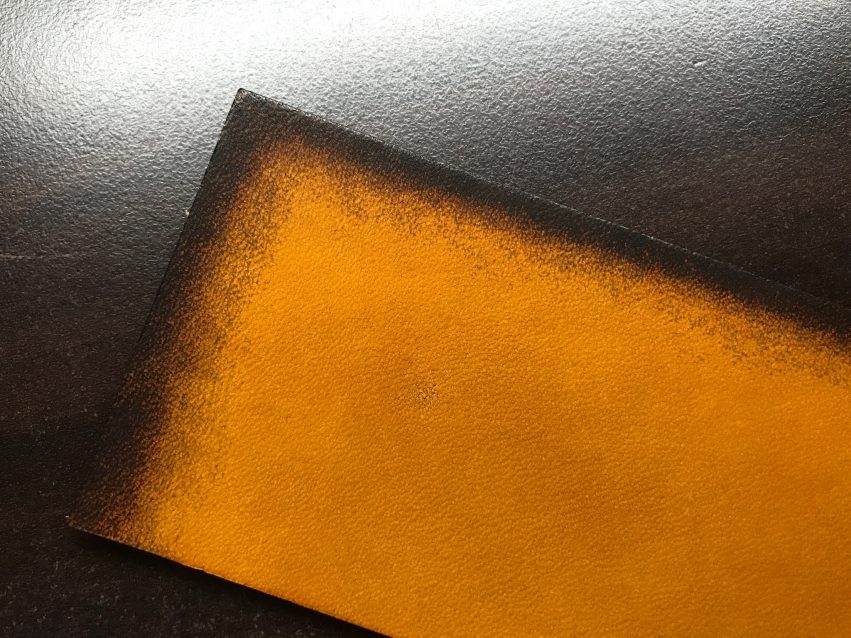

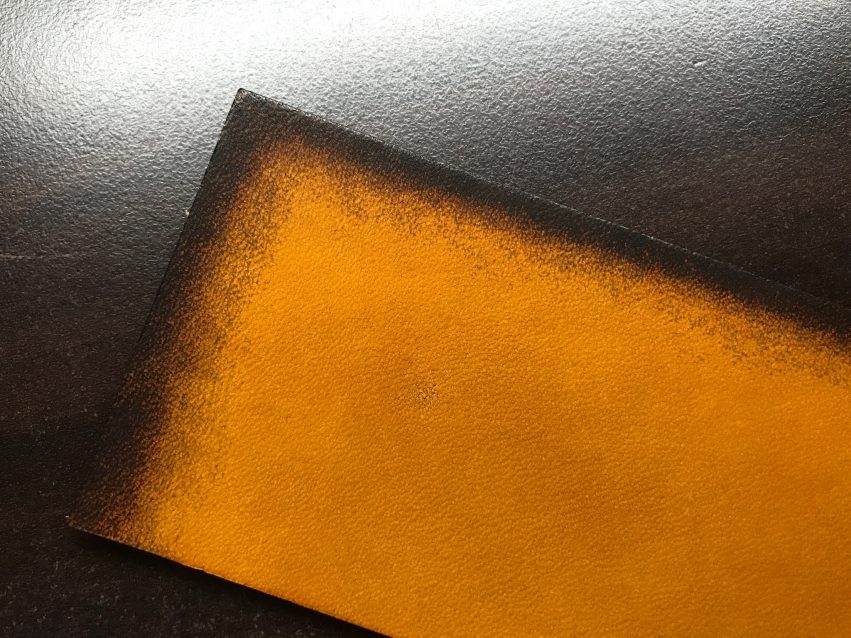

まずはテストとして革の端材を用意し、全体を黄茶に染めました。

その後、革の端を何度か叩いて染めていきます。

同じ布タンポを使用しましたので、色味はベースが黄茶と、焦げ茶が少し混じっています。

何度か布タンポを叩いて、端を濃くしていきます。

この染め具合で一度乾燥させます。

革が乾くと思っていたより端の色が薄かったので染めなおします。

このあたりは好みです。

ほぼ焦げ茶で外周を染めなおしてみました。

ある程度染める練習が終わったので、これくらいにしておきます。

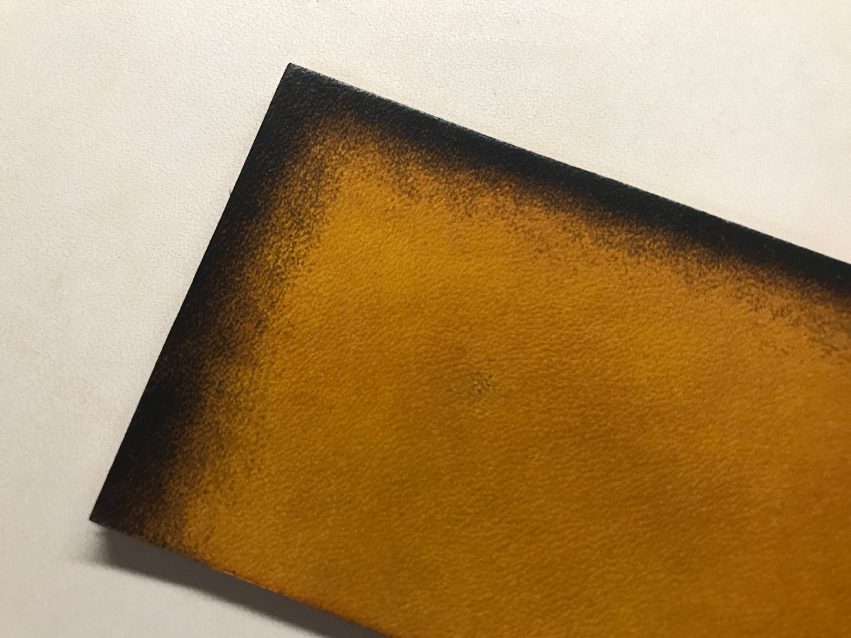

革の表面は毛穴の跡などで凹凸があります。

その凸を軽く染めることでグラデーションを表現します。

そのため、布タンポに力を入れて強く叩いたり水分が多すぎると凹も染まります。

力加減や水分量を調整しながらグラデーションに染めていきます。

テストで問題なければ本番で実践します。

仕上げの染め

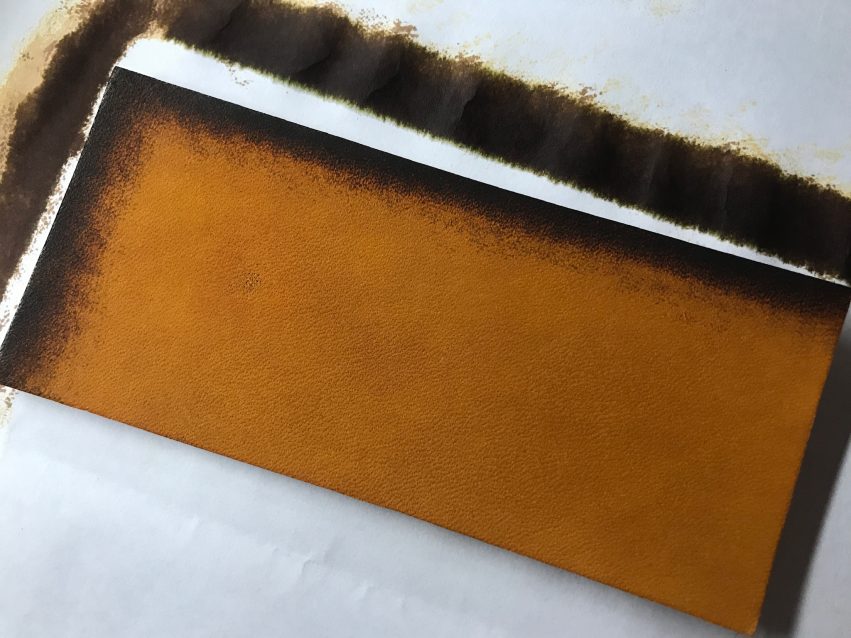

やることはテストで染めたことと同じでいざ実戦です。

こちらは革を乾かした後になります。

背景は染める前の生成りの革です。

もっと細かく、綺麗なグラデーションにしたい場合は色の種類を増やすと良いです。

海外のある動画では、エアスプレーで外周を染めていました。

エアスプレーなら違ったグラデーションを表現できると思います。

別の革ですが、全体を暗くしてグラデーションを馴染ませる方法もあります。

最後の仕上げに 布タンポ を革に擦りつけています。

全体を染めることになるので一度テストした方が良いです。

既に染料を含んだ布タンポなので、軽く擦るだけでも色が付きます。

そうすることで全体的に濃淡が馴染んだように見えます。

擦るのもこれくらいにしておきます。

長年使用してます感が出ていると思います。

擦りすぎると叩いていない部分と叩いた部分の色の差が変わらなくなり、グラデーションが判らなくなっていきます。

乾燥

今回はあえて分かりやすいようにコントラストを強めにしました。

画像より実物はもう少し色が薄いですが、イイ感じに仕上がったと思います。

グラデーションの色の選び方

革を使い続けるとエイジングが進んで茶系の色になっていきます。

そのため私は好んで茶系の色を使用しています。

今回このページで使用した革のベースは黄茶、端は焦げ茶でグラデーションにしていますので、2色しか使用していません。

青や黄色、赤などをベースにした場合、どの色と組み合わせてグラデーションにするか悩むかもしれません。

悩むのも楽しいものなのでいろいろと悩んでみてください。

使用感を表現したいですか?

渋い感じを出したいですか?

デザイン性を求めますか?

色々なイメージや想いをもって色を選び、色の組み合わせを考えるのも楽しいものです。

色移りをしにくくするための色止め

染めた後は 色移り をしやすいので、 色移り をしにくくするための処理をします。

革の繊維をコーティングすることで 色移り がしにくくなります。

今回はマットでコーティングしてみました。

一度コーティングすると再度染めるのは難しくなります。

「ちょっと修正したいな・・・」「すこし色味を追加して染め直したい」と思ってもコーティング後は繊維が水を弾いてしまいます。

なので、コーティングは最後の仕上げになりますので、染めの修正は必ずコーティング前に行います

コメント